横浜みなと博物館へようこそ

横浜みなと博物館は横浜港をテーマにした博物館です。

「歴史と暮らしのなかの横浜港」をメインテーマに、横浜港に関する調査・研究、資料・図書の収集・保存、展示・公開、教育活動を通して、一人でも多くの人が、より横浜港を知り、考え、楽しむことができる博物館をめざしています。

館内には、横浜港の歴史や役割を紹介する常設展示、アンクルトリスの広告デザインや船の絵で知られる柳原良平の作品を常設で展示する「柳原良平アートミュージアム」や、海事関係図書・雑誌等が閲覧できる専門図書室ライブラリーがあります。

お知らせ

- 公開日

- 2025/07/01 8/4(月) みなとみらいスマートフェスティバル2025 花火観覧について

- 2025/06/19 横浜みなと博物館の夏休み「親子の海図教室」参加者募集

- 2025/06/08 【プレスリリース】帆船日本丸の国産ディーゼルエンジンが「マリンエンジニアリングの航跡 ~未来へ続く先達の功績~」に認定されました!

- 2025/06/01 6/2(月) 花火の場所取りについて

- 2025/05/29 パシフィコ横浜様へご協力の御礼にうかがいました!

- 2025/05/21 5/31(土)、6/1(日)☆開港記念 特別開催!☆日本丸シーカヤック体験会のご案内※先着順

- 2025/05/29 戦後80年 占領期の日本船 SCAJAP(スカジャップ)番号標示船写真のデータ等を公開します

- 2025/05/08 学芸員のワンポイント展示解説を実施します

イベント

- 開催日

- 2025/05/08 – 11/16 特集展示「橋と船の博覧会」(柳原良平アートミュージアム)

- 2025/07/12 学芸員のワンポイント展示解説 開港期の横浜とフランス

- 2025/07/20 日本丸シーカヤック体験教室

- 2025/07/26 日本丸シーカヤック体験教室

- 2025/08/08 – 08/10 ミニ海洋教室 日本丸でロープを学ぼう!作ろう!

横浜みなと博物館の常設展示

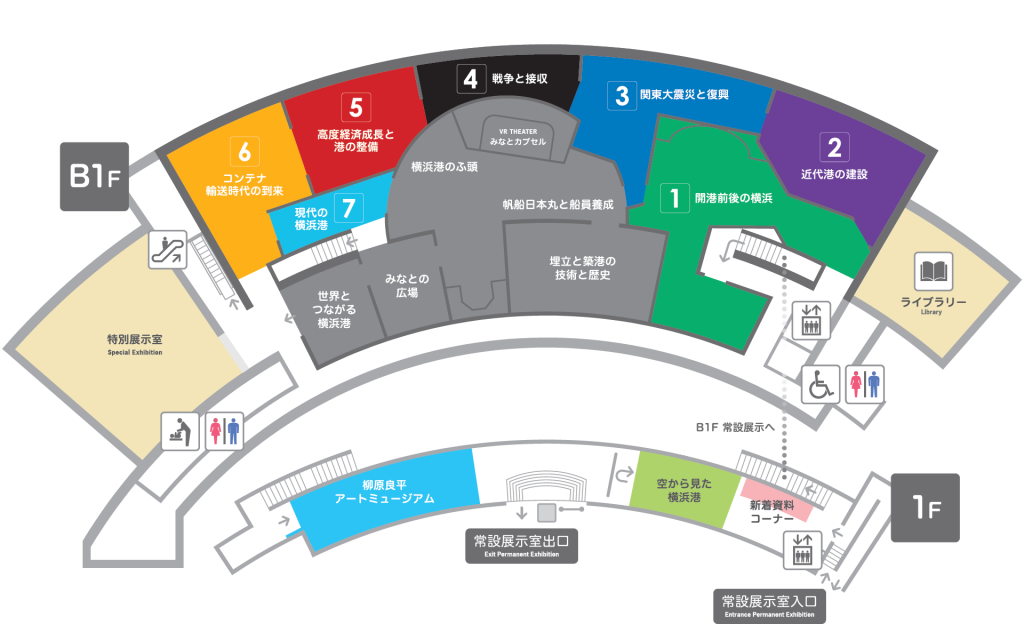

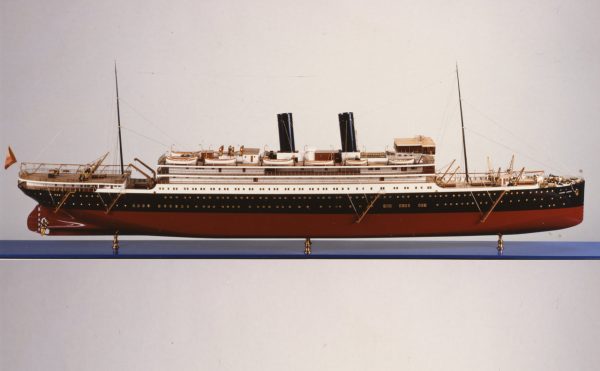

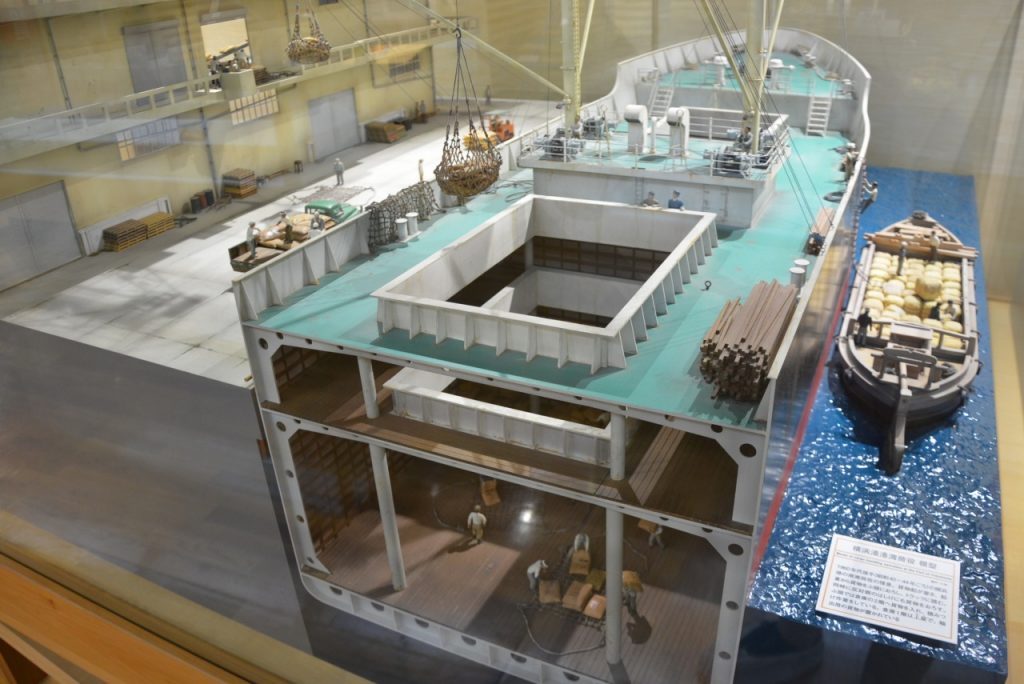

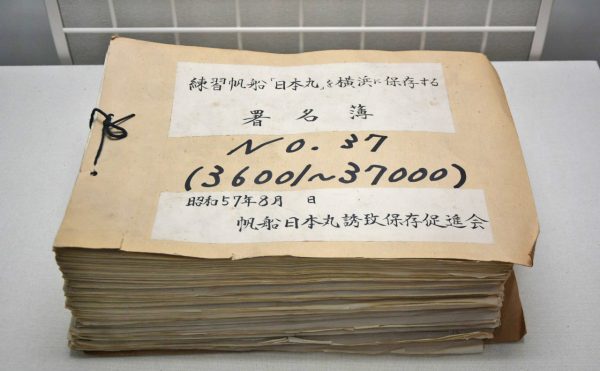

「横浜港の歴史」ゾーンでは、開港から約160年の横浜港の歴史を7つの時代に分けて振り返ります。開港前の吉田新田や横浜村の時代から、ペリー来航、大さん橋建設、客船の黄金時代、戦中・戦後の横浜港、コンテナ船の登場、そして現代の横浜港までを紹介します。「横浜港の再発見ゾーン」では横浜港のふ頭、帆船日本丸と船員養成、姉妹港・友好港・貿易協力港との交流などについて学ぶことができます。また帆船日本丸の歴史や総帆展帆を迫力ある大型映像で体験できるVR(バーチャルリアリティ)シアター「みなとカプセル」や、江戸時代の新田開発から現在の新本牧ふ頭の建設まで横浜の埋め立ての歴史を学ぶことができる「埋立と築港の技術と歴史」の展示室もあります。